上周分享了一些振动的公式,这周分享一下冲击测试的公式以及一个SRS分析的案例。

上周分享了一些振动的公式,这周分享一下冲击测试的公式以及一个SRS分析的案例。

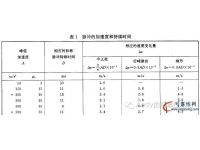

冲击常用公式如下:

1)半正弦波冲击:ΔV=2/π*A*D*0.001;

2)后锯齿波冲击:ΔV=0.5*A*D*0.001;

3)梯形波冲击: ΔV=0.9*A*D*0.001;

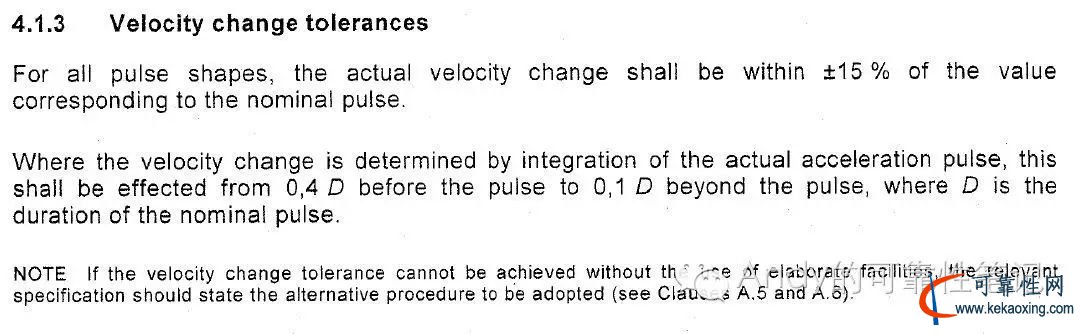

这里ΔV单位为m/s;A单位为m/s2,若取g为单位,需要乘以10倍;D单位为ms;已知任两个参数可以计算得出另外一个参数;参考GB/T 2423.5截图如下:

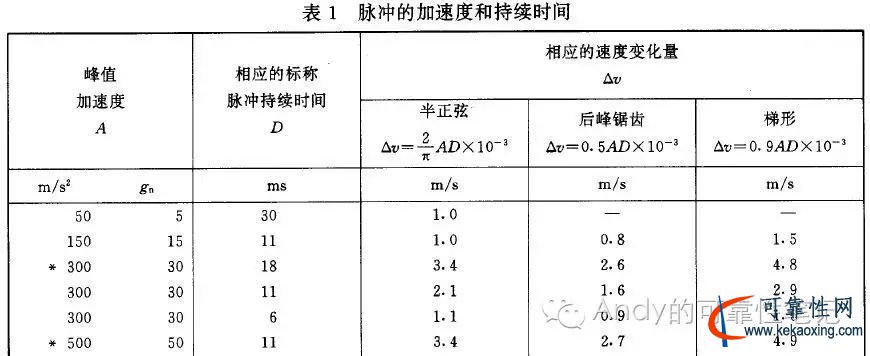

另外,在做冲击测试时,对脉冲驻留时间监测的时间取值,根据不同情况有不同定义,若是用常规冲击试验机台产生冲击时,监测时间最短取值为驻留时间D的2.4倍,若是用电动振动台产生冲击时,监测时间最短取值为驻留时间D的6倍。参考GB/T 2423.5截图如下:

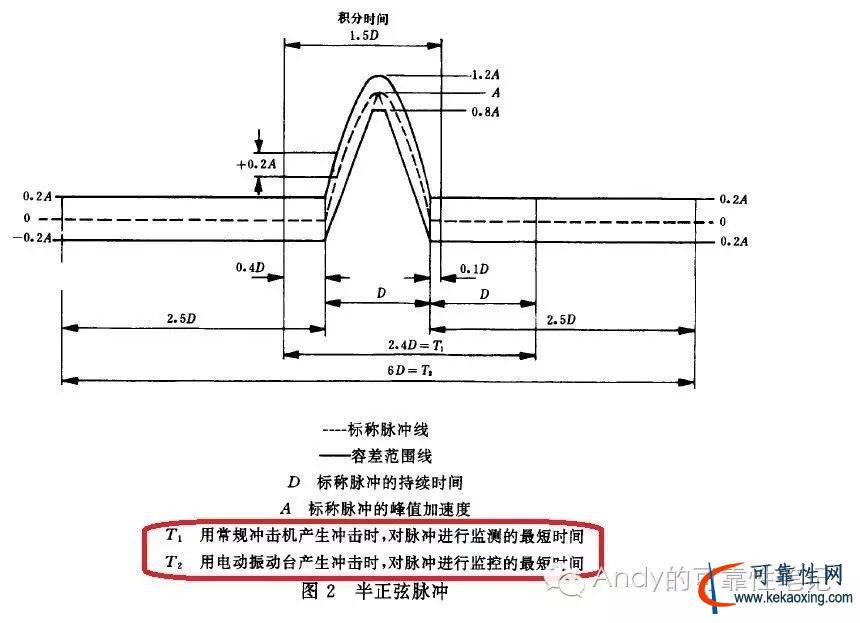

下图为实际工做中用TP3软件侦测的一张正弦波冲击的截图:

如上Ch 1为冲击机台的半正弦波冲击输入信号,采用半正弦波冲击公式:ΔV=2/π*A*D*0.001, 代入A=709.9 m/s2, D=2.65 ms, 得出ΔV=1.198 m/s=47.13 in/s; 这里有个疑问,为什么误差差不多达到10%,查了下GB/T 2423.5的英文原版IEC-60068-2-27结合国标如下图,有介绍实际速度变化率允许在+/- 15%内,因为实际测试中,速度变化量是采用积分方式算出,而半正弦波,锯齿波以及梯形波的积分取值都是从脉冲开始前0.4D至开始后0.1D,整个过程经历了1.5D,且速度变化量允许一定的容差,能保证试验的再现性。因为目前我们经常采用的是TP3,每次在实际测试时,采用公式与实际的速度变化率值之间的误差都会在10%内,不过基本上目前碰到的项目对速度变化率的要求都允许10%,所以也没有继续深究这个问题,如果谁更清楚TP3软件后台的实际计算方法或者定积分的计算方法,方便的话请分享下~

Ch 2~8均为加速规粘在产品上侦测到的冲击响应值,并非为规则的半正弦波或者锯齿波梯形波,所以不采用如上的公式;

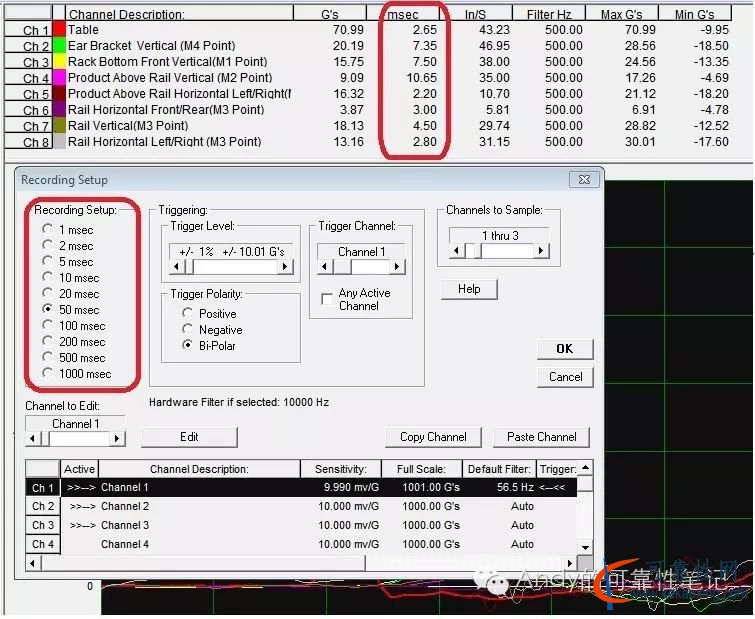

由上图可以看出,8个通道里中最长的驻留时间D为10.65 ms,因为是冲击台产生波形,所以侦测时间取值最短为2.4*10.65=25.56 ms,而TP3软件可选的设置仅有1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000 ms这些整数值,所以选取接近的50ms即可,这里可能有人会问,那最多取值多少呢?是不是值越高越好?有推荐经验值5倍,有推荐10倍,这里个人觉得取值高对数据分析没有影响,只是取值高横坐标拉长,而有效区域占的地方相对变小,影响美观而已。

SRS分析案例:

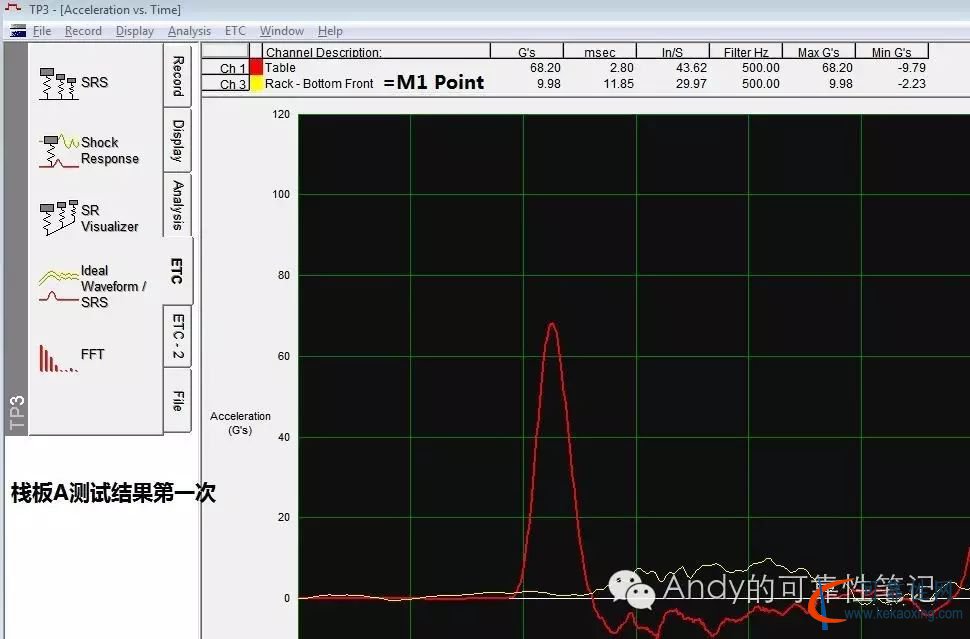

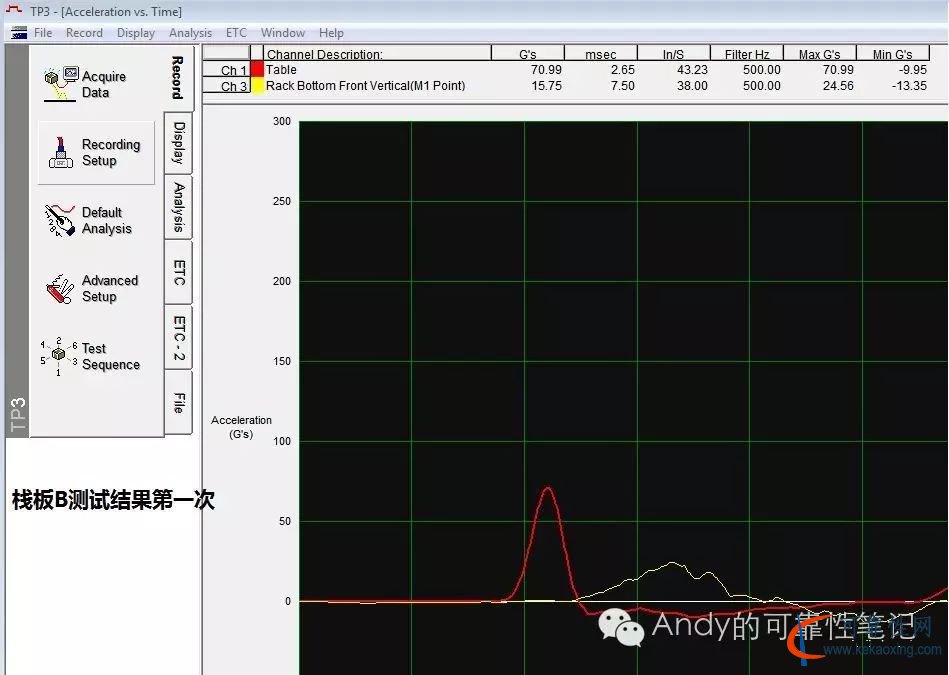

下面的案例是为了分析当运输同样的机柜时,栈板A以及栈板B对于运输过程中遇到的跌落冲击时,哪种缓冲更好。第一张图片的冲击台架设在地面以下,为A栈板的冲击测试,第二张图片的冲击台在地面上,为B栈板的冲击测试;因为是在两个不同的实验室进行测试,但是均采用半正弦波冲击测试,两个冲击台的输入均能控制如下参数:驻留时间D为2~3ms,ΔV控制在40 in/s的(+/-10%)范围内,正如上面所讲的保证速度变化量能保证试验的再现性(这条在GB/T 2423.5 附录A6中有说明),所用机柜相同,M1点加速规粘贴位置相同,实验的一致性得到保证,通过TP3软件侦测冲击台以及M1点加速规的输出。

注意:栈板在实际运输过程中遇到的跌落基本都是长脉冲驻留时间,因为栈板是木制材料,通常只有当刚性碰撞时才会采用短脉冲,此案例采用2~3ms的短脉冲驻留时间进行半正弦冲击测试并不符合实际情况,只是为了数据分析。

对于栈板A及B测试,取其中一次测试结果分别截图如下,由下面两图可见,冲击台输入基本都是43in/s的速度变化量.对栈板A,M1点输出的速度变化量为29.97in/s;对于栈板B,M1点输出的速度变化量为38in/s,这里是不是就可以直接根据速度变化量直接判断栈板A的缓冲效果优于栈板B呢?答案是否定的。需要进行SRS分析每一个对应频率点的G值加速度,看是否有在某个区间有差异。

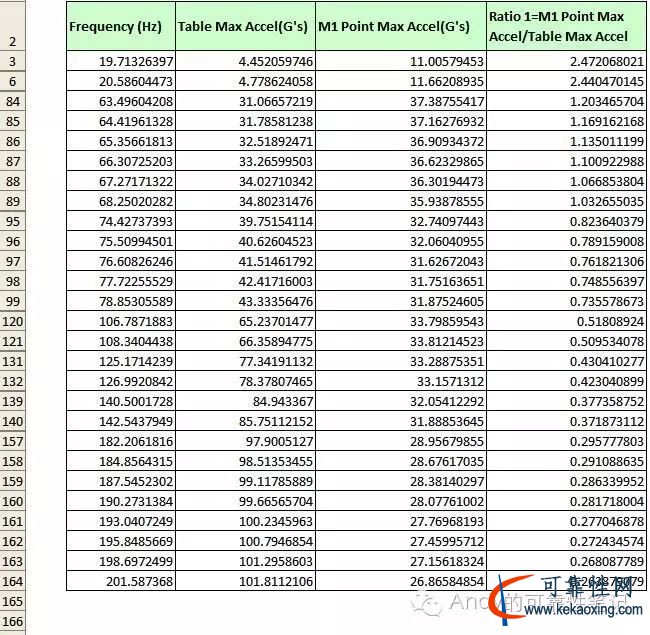

对上图栈板A的测试结果,在TP3软件中点击左上角SRS按钮,然后右击“Copy Data",将数据粘贴到Excel中,去掉加速度绝对值以及最小值,仅保留最大值,添加Ratio(传递比)列,计算在每个对应频率下M1点的输出加速度与冲击台输入的加速度比值,截图如下(因为数据太多近5000Hz,便于查看隐藏大部分数据):从下图中可以看出在90Hz之前,对于冲击加速度并没有起到缓冲的作用,在90Hz之后栈板才起到缓冲的作用。

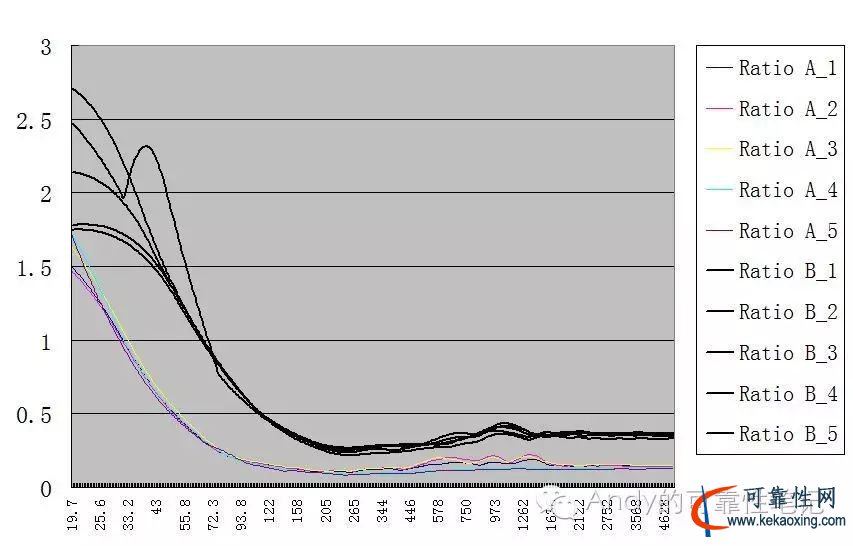

取栈板A以及栈板B的测试结果各5次,导入到Excel中,以频率为横坐标,Ratio(传递比)为纵坐标,得出图形如下:

上图5条彩色曲线均为栈板A的对应曲线,黑色曲线为栈板B的对应曲线,由图可以直观的看出从最低频率19.7Hz一直至4600Hz的区间内,彩色曲线均在黑色曲线的下方,故可宣称栈板A的缓冲性质优于栈板B。

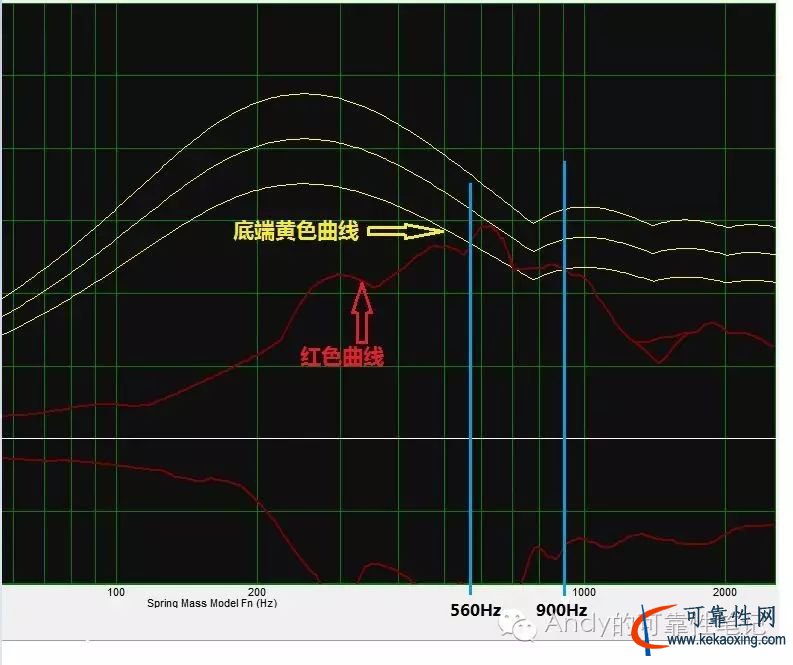

SRS分析拓展:通常我们在冲击测试时,运用TP3软件的SRS功能能得到如下图的波形,假设比较曲线为底端黄色曲线与红色曲线,则在分析时可以宣称在560Hz以下以及900Hz以上,黄色曲线对应加速规位置的的反馈G值高于红色曲线,在560~900Hz之间,黄色曲线对应的加速规位置的反馈G值低于红色曲线。若要分析测试是否通过,设计是否需要改善,假设这个测试是包装测试,黄色曲线为警戒曲线,是产品供应商给出的参数形成的理想波,红色曲线为产品最弱点侦测反馈曲线,

1)若产品固有频率在560~900Hz之间,即使产品并未出现功能损坏,此包装设计仍存在一定的风险,建议改善;

2)若产品固有频率在560Hz以下或者900Hz以上,且测试后产品未出现损坏,则此包装符合设计需求;

3)若产品固有频率在560Hz以下或者900Hz以上,若测试后产品出现损坏,此时不仅需考虑改善包装设计,也需要考虑是否是加速规的位置(最弱点)选取是否合适;

注意文中蓝色字体部分为一些需要注意的地方,同时也是有一些疑惑的地方,如有兴趣的同仁可以一起讨论~可靠性做久了,发现懂的多了些,不懂的更多了些…个人水平有限,如有错误地方,欢迎指出~